La Corte Constitucional y el derecho a la paz

Por Julieta Lemaitre

Casi nunca hablo en este blog de derecho, a pesar de mi formación de abogada, o por lo menos así pareciera, cuando se mira hacia atrás al cúmulo de entradas al blog. O quizá si son de derecho, por lo menos del problema del derecho que me intriga, que es su existencia práctica, la forma como regula o fracasa en su intento de regular las relaciones entre las personas.

Desde una interpretación formalista, alejada de la vida real del derecho, esto no es derecho, pues el derecho es puro texto y lógica neo-escolástica y la experiencia vital es un estorbo a la hora de pensar. Pero desde una concepción más cercana a la vida de la gente, a su sufrimiento, el derecho es experiencia y aspiración; es el puente entre la vida cotidiana, con sus conflictos y sus debilidades, y la capacidad humana de imaginar, y construir, un mundo mejor.

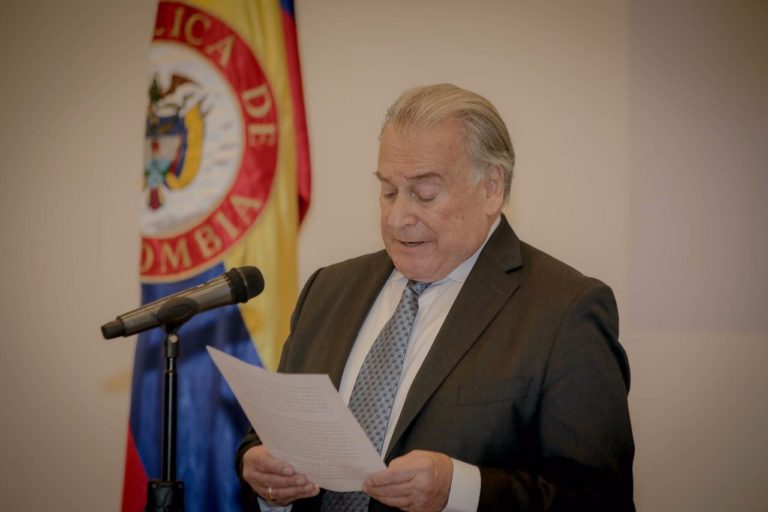

El derecho a la paz en el artículo 22 constitucional es una clara materialización, en el texto, de esa imaginación a la que nos invita el derecho en nuestros peores momentos, cuando como sociedad sufrimos como sufrimos en esos años de guerra. Los debates muestran una y otra vez a los constituyentes descartando la propuesta de Diego Uribe Vargas de incluir el derecho a la paz en la nueva carta. En medio del terrorismo de Pablo Escobar y de la impotencia del Estado para proteger incluso a sus mejores jueces, escribir que existía un derecho a la paz parecía algo utópico, irreal. El entonces ministro de gobierno, Humberto de la Calle, visitó la comisión primera para decir que se trataba de un derecho que no tenía lugar en la carta pues no era exigible ante un juez. Fue la insistencia apasionada de Diego Uribe Vargas la que logró que quedara el artículo 22, su visión del “derecho síntesis,” en la Constitución.

Parecía ser un derecho destinado a ser solo de papel. La Constitución fue un pacto de paz, es cierto, y cualquier interpretación originalista del texto no puede menos que reconocer que si hay algo que representa la carta es la aspiración a la paz. Pero el artículo no trabajaba en las sentencias, y el desprecio de de la Calle parecía estar justificado: era un derecho de papel. Pero despertó al tiempo que el país, y mientras bajo el liderazgo de Alvaro Uribe el país cambió el rumbo y la dirección de las guerras heredadas de los años noventa, el derecho a la paz se puso a trabajar.

El derecho a la paz no hizo mucho en la jurisprudencia constitucional hasta el 2004; sirvió apenas como una razón más para declarar la constitucionalidad de normas originadas en el derecho internacional. Pero en el 2004 el derecho a la paz comenzó a brillar con la T-025, la famosa tutela que dio inicio al gran litigio de los desplazados contra el Estado Colombiano. Allí la Corte reconoció que el núcleo esencial del derecho a la paz “abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra…” Y desde entonces ha salido a relucir en los momentos más álgidos de esta dolorosa y lenta transición del país hacia la reconstrucción: ayudó a permitir la negociación con las guerrillas, al declarar constitucional la ley que regulaba la facultad presidencial de negociar acuerdos de paz con grupos armados (C-048/01); apareció de nuevo para abrirle el paso a una Ley de Justicia y Paz más cuidadosa con los derechos de las víctimas (C-370/06); y, más recientemente, para permitir el plebiscito de octubre pasado (C-379/16.) Y en todos estos casos, la Corte ha hablado de cómo es esa la vida de los colombianos que no han podido evitar sufrir los efectos de la guerra.

Supongo que en una versión del derecho alejada de la práctica, según una jurisprudencia que se rehúsa a ser sociológica, no tiene porque haber relación alguna entre la interpretación judicial y el sufrimiento de los colombianos de a pie, esos que le escriben a mano cartas a la Corte. Hasta ahora, y desde que fue magistrado Ciro Angarita, la Corte Constitucional ha representado la posibilidad de una interpretación judicial cercana a los presupuestos fácticos que hacen realidad o no las normas, y por lo tanto, a sus consecuencias en la vida cotidiana. Quizá eso esté a punto de cambiar con el ingreso de magistrados formalistas, y con poca experiencia de Colombia fuera de Bogotá.

Pero no hay que comulgar con la jurisprudencia sociológica para ser sensible a las consecuencias de las decisiones del derecho en la vida de la gente. La Corte Suprema de Justicia en 1990, sufriendo aún por la pérdida de sus profesores en 1985, declaró la constitucionalidad de lo que era, por el texto mismo de la carta, un decreto inconstitucional: el llamado a Asamblea Nacional Constituyente. La Corte dijo entonces que, a pesar que la Constitución decía que solo el Congreso podía reformarla, permitiría el llamado a la Constituyente, pues la gente creía que eso traería a la paz, y la Corte Suprema no iba a interponerse en esa esperanza. Además, la sentencia dice:

“El derecho no pertenece al ámbito de lo lógico, no es un simple conjunto de normas, su ser ontológico se halla en el mundo de los valores y por lo tanto exige preguntarse sobre su utilidad o inutilidad para realizar determinados fines que se juzgan valiosos para una comunidad…”

Cuando enseño la Constitución de 1991, empiezo con esa cita. Quiero que entiendan que el derecho, todo esa urdimbre compleja y tediosa de normas e incisos, es el frágil puente entre la vida -y el sufrimiento- de la gente, y el futuro mejor que se atreven a imaginar. Quiero convencerlos de que el puente es el derecho y no la violencia, que la lucha armada es un salto a vacío, que el odio político es su primo hermano, y que el verdadero reto de las enormes capacidades de mis estudiantes es encontrar cómo tejer ese puente para que quede firme y podamos, todos, pasar al otro lado.

Y también les enseño, o intento enseñarles, que tengan clara la enorme traición que constituye, como juristas, soltar las amarras y quedarse a vivir del lado de la imaginación, abandonando a su suerte a la gente que sufre al otro lado del abismo.